Die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen ist ein wichtiger Faktor, um die Heizperiode energieeffizient und ohne Schäden zu überstehen. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Luftfeuchtigkeit kontrolliert und Schäden vermieden werden können.

Die Entstehung von Feuchtigkeit in bewohnten Räumen ist unvermeidbar

Immer wenn wir mit Wasser zu tun haben, dann entsteht damit auch Feuchtigkeit. So entsteht Feuchtigkeit beispielsweise durch das Waschen, Bügeln, Putzen, Kochen, Spülen, durch ein offenes Aquarium und beim Trocknen von Geschirr oder Wäsche. Auch der Mensch selbst produziert zusätzliche Feuchtigkeit. Das können sogar mehrere Liter pro Tag sein. Selbst durch die Atmung wird ca. 1 Liter Wasser pro Person und Tag an die Luft abgegeben. Diese hohe Feuchtigkeit der Atemluft kann an kalten Tagen beim Ausatmen sehr gut beobachtet werden.

Das Problem: Die Aufnahmefähigkeit der Luft für Wasser ist begrenzt. Die Luft kann nur eine bestimmte Menge Wasser „tragen“. Unterschreitet die feuchte Luft eine bestimmte Temperatur, den sogenannten Taupunkt, wird das Wasser aus der Luft ausgeschieden und schlägt sich an kalten Stellen nieder. Diese kalten Stellen sind in der Regel Fenster oder unzureichend gedämmte, nicht thermisch entkoppelte Außenwände (Wärmebildkameras machen solche Schwachstellen sichtbar). Der Feuchteaustrag aus der Luft ist unter diesen Randbedingungen eine physikalische Gesetzmäßigkeit.

Herausforderungen und schwerwiegende Konsequenzen durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit

Energieeffiziente Neubauten, also Häuser neueren Baujahres sind i.d.R. luftdicht gebaut. Das ist sogar eine Qualitätskriterium, ein Abnahmekriterium für Neubauten. Es gibt z.B. einen Standard Dichtheitstest, den sogenannten Gebläse-Test oder blow-door-test. Durch diesen Test wird geprüft, ob das Haus lückenlos luftdicht ist.

Auf Grund dieser luftdichten Bauweise kann ohne Lüften kein Luftaustausch stattfinden. Somit wird auch die Feuchtigkeit nicht aus dem Raum entweichen können. Damit verbindet sich die Konsequenz, dass sich die Feuchtigkeit früher oder später an kalten Stellen niederschlagen wird. Konstant feuchte Wände neigen zur Schimmelbildung.

Die einfachste und praktikabelste Lösung ist die Minimierung der Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit. Gerade im Winter ist die Außenluft aufgrund der niedrigen Temperaturen relativ trocken.

Tipps und praktische Möglichkeiten um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und zu kontrollieren

Beim Kochen reduziert der Deckel auf dem Topf den Energiebedarf sowie die Menge an Wasser, das beim Kochen verdunstet.

Wäsche nach Möglichkeit nicht in der Wohnung trocken, sondern möglichst auf dem Balkon oder in einen gut gelüfteten Raum ausweichen. Dabei ist interessant, dass Wäsche sogar trocknet, wenn es gefroren ist. Das wird ermöglicht, durch einen direkten Übergang des Wassers vom eisförmigen in den gasförmigen Zustand.

Geschirrtrockner oder Wäschetrockner ohne Luftschacht nach draußen sind oft unterschätzte Feuchteerzeuger. Diese blasen große Mengen an feuchtwarmer Luft in den Raum.

Die Luftfeuchtigkeitsmessung hilft die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen im Auge zu behalten und zu kontrollieren.

Lüften Sie routinemäßig und zumindest täglich. Während der Heizperiode bevorzuge ich die 5-minütige Durchzugslüftung (auch Querlüftung) nach dem Schlafen, vor dem Verlassen des Hauses.

Messen Sie die Luftfeuchtigkeit. Die Messung hilft die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten und zu kontrollieren. Es gibt einfache Messgeräte vom Hygrometer bis zum digitalen Messgerät. Diese Messwerte schaffen Klarheit und geben Hinweise auf zu hohe Luftfeuchtigkeit, wann gelüftet werden sollte und zeigen zudem die Ergebnisse der Lüftung. Für Technik- oder Smart-Home-Begeisterte können die Messsignale auch zur Ansteuerung der Lüftungsanlage verwendet werden.

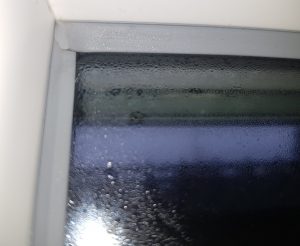

Warnsignal: Kondenswasserbildung an einem Fenster. Fehler beim Lüften, reduziert die Energieeffizienz beim Heizen und führt zu einer zu hohen Luftfeuchtigkeit. Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt zu feuchten Wänden und beschlagenen Fenstern. Es besteht die akute Gefahr der Schimmelbildung.

Erkennen Sie Warnsignale. Die ersten Anzeichen einer hohen Luftfeuchtigkeit sind beschlagene Fenster. Dies signalisiert, dass die Feuchtigkeit bereits aus der Luft ausgeschieden wird. Physikalisch schlägt sich das Wasser zuerst an kalten Oberflächen nieder.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Link zur Kontakt-Seite